株式会社岩手銀行「持続的な地域社会の発展に向けた『食とエネルギーの総合産地化プロジェクト』」

本セッションでは、「⾷とエネルギーの総合産地化プロジェクト」と題して、岩手銀行様とJDSCが行っている持続的な地域社会の発展に向けた取り組みをご紹介します。農業が抱える課題、課題に対する打ち手の可能性などについてディスカッションさせていただきます。

国内有数の食料生産拠点・岩手が瀕する危機

吉井:本日は岩手銀行より菊地常務・小巖様・岩渕様にお越しいただいております。皆様より一言ずつご挨拶いただけますでしょうか。

菊地:岩手銀行の菊地でございます。岩手県は国内における主要な食糧生産拠点の一つですが、近年は急速な人口減少や気候変動によって農業そのものが存続の危機に瀕しており、非常に強い課題感をもっております。本日はJDSCさんと取り組んでいるプロジェクトを題材に、岩手が抱える課題とその解決の方向性について議論できればと思います。

小巖:新規事業の開発先端部署でありますフロンティア事業室の室長を務めております、小巖と申します。当行では中期経営計画のマテリアリティの一つに地域産業の成長支援を掲げておりまして、地域産業の活性化を重要なミッションととらえています。

岩渕:岩渕でございます。銀行グループの新規事業の開発や非金融領域を中心とした社会企業とのオープンイノベーションを担当しております。今回のプロジェクトでは実務を担当しております。

辻本:JDSCの 辻本です。筑波大で10年ほど研究をした後、データ分析やデータサイエンスで社会をよりよくしていきたいと思いJDSCに参画しております。岩手県盛岡市出身ということもありまして、本プロジェクトには気合をもって臨んでおります。

板橋:JDSCの板橋です。私はJDSCで働きながら、東京大学の大学院に通っています。一次産業のデータ活用・DXに強い関心があり、本プロジェクトの立ち上げメンバーです。

吉井:本日は岩手銀行様の素敵な建物にお邪魔しています。こちらはどういった場所なのですか?

小巖:「岩手銀行赤レンガ館」は、1911年当時の盛岡銀行本社として落成しました。その後1936年に、当行の前身である岩手殖産銀行が譲り受けて利用することとなり、1983年に岩手銀行の新社屋が完成したのに伴い、中ノ橋支店となりました。設計はJR東京駅駅舎で知られる辰野葛西建築設計事務所によるもので、辰野金吾が設計した建物としては東北地方に唯一残る建物です。2012年8月に銀行としての営業を終了し、3年半に及ぶ保存修理工事を経て、2016年7月に一般公開されました。

2023年1月にニューヨークタイムズ紙の「2023年世界で行くべき場所52カ所」に盛岡市が選ばれたことから、県内外、世界各国から多くの方が訪れるようになり、地域のにぎわいを創り出すランドマーク的な役割を担っています。今いらっしゃる多目的ホールは旧銀行の営業室を改装したもので、各種展示会、コンサートなどの開催を通じて地域の方が集える場所になっています。

農業にITテクノロジーを活用した「岩手モデル」

吉井:早速ですが「食とエネルギーの総合産地化プロジェクト」の背景からご説明いただけますでしょうか。

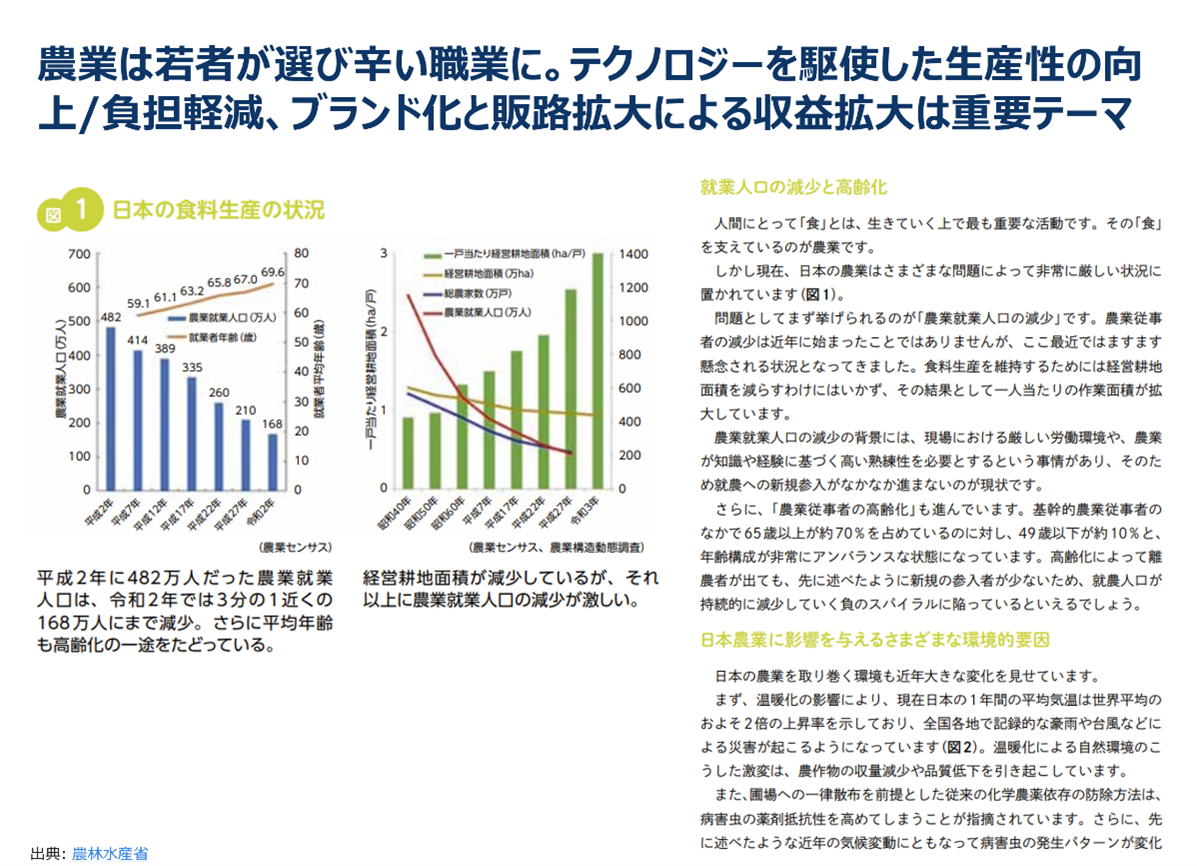

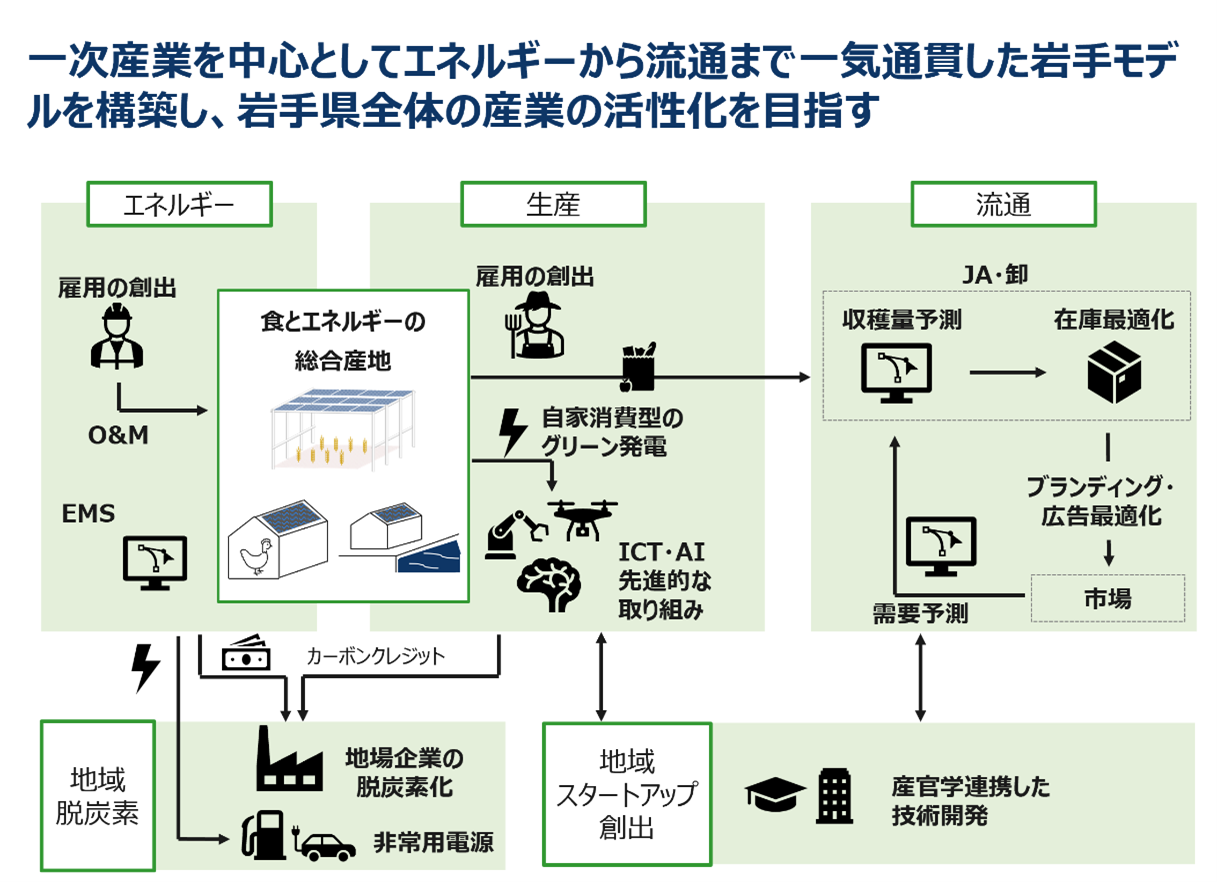

小巖:岩手県は主要産業である農業を中心に地域社会を支えていますが、他県の例にもれず就農者の高齢化が進み、担い手が不足していることから、今後急速に生産量が低下するという課題を抱えております。これに対して、IT・テクノロジーの力を利用して作業の効率化や就農率を増加させるといった課題解決をしたいと考えました。

岩手銀行が先行事例となり県内の農業を盛り上げ、その先には他県へ展開することも目指し、「岩手モデル」を作っていきたいと考えています。

吉井:ありがとうございます。それでは岩手県が抱える具体的な課題について、JDSCのメンバーからご説明ください。

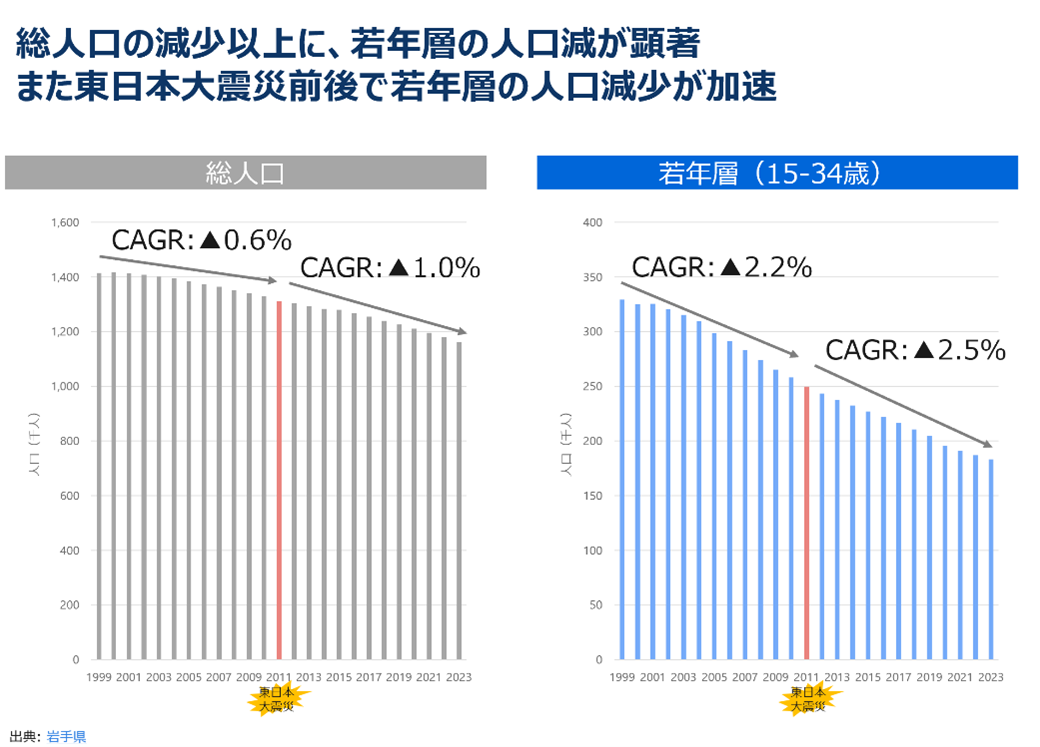

辻本:まず大きな課題が人口減少です。岩手県の人口は昭和60年をピークとして減少が続いています。そんな中、2011年に発生した東日本大震災、津波により甚大な被害を受けたことで、いっそう人口流出が加速してしまっています。

よりクリティカルなのは、15-34歳という次世代を支える人たちが人口減少以上の速度で流出してしまっているということです。時代の流れだけでは片づけられない部分があり、このままでは岩手県が立ち行かなくなってしまうことを危惧しています。

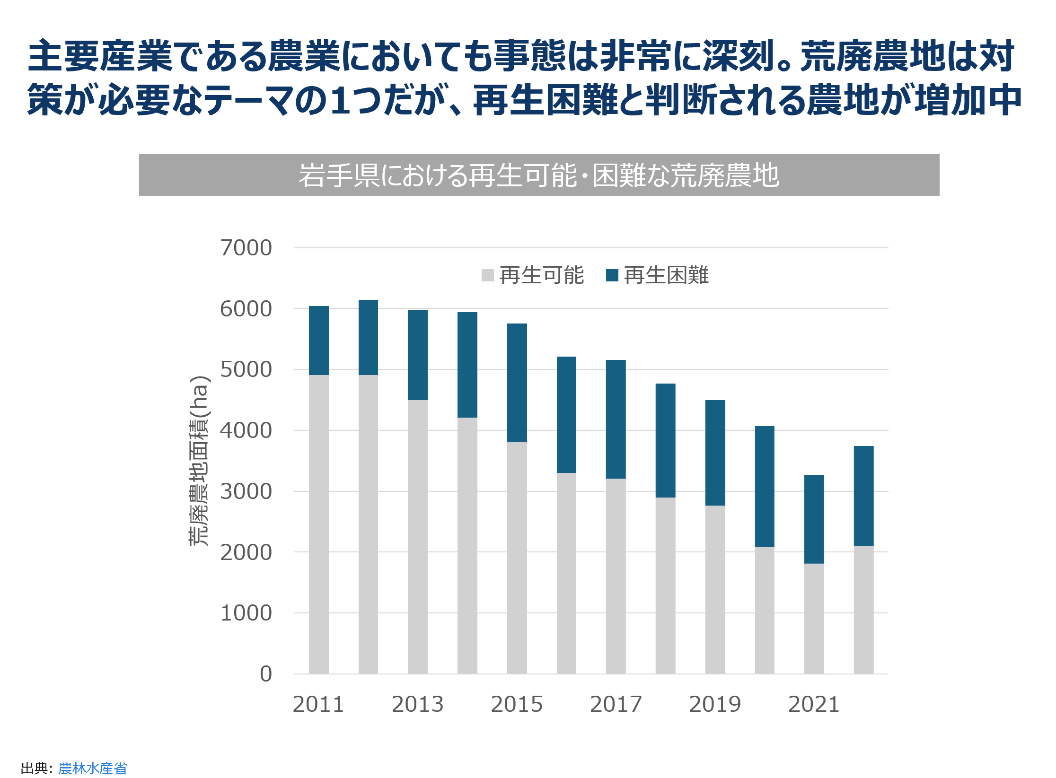

板橋:主要産業である農業は特に厳しい状況だと理解しています。資料内に「荒廃農地」の面積の推移を示しています。

荒廃農地とは、現在耕作されておらず、 通常の農作業では作物の栽培が不可能な農地のことです。荒廃農地は野生鳥獣のすみかとなり、近隣農地への鳥獣被害や病害虫の発生の原因にもなります。また不法投棄の温床になって、地域の景観を損なってしまうことにもつながります。

先日の岩手日報でも、荒廃農地のうち、もう農地として利用できない「再生困難」農地が増えていることが報じられました。

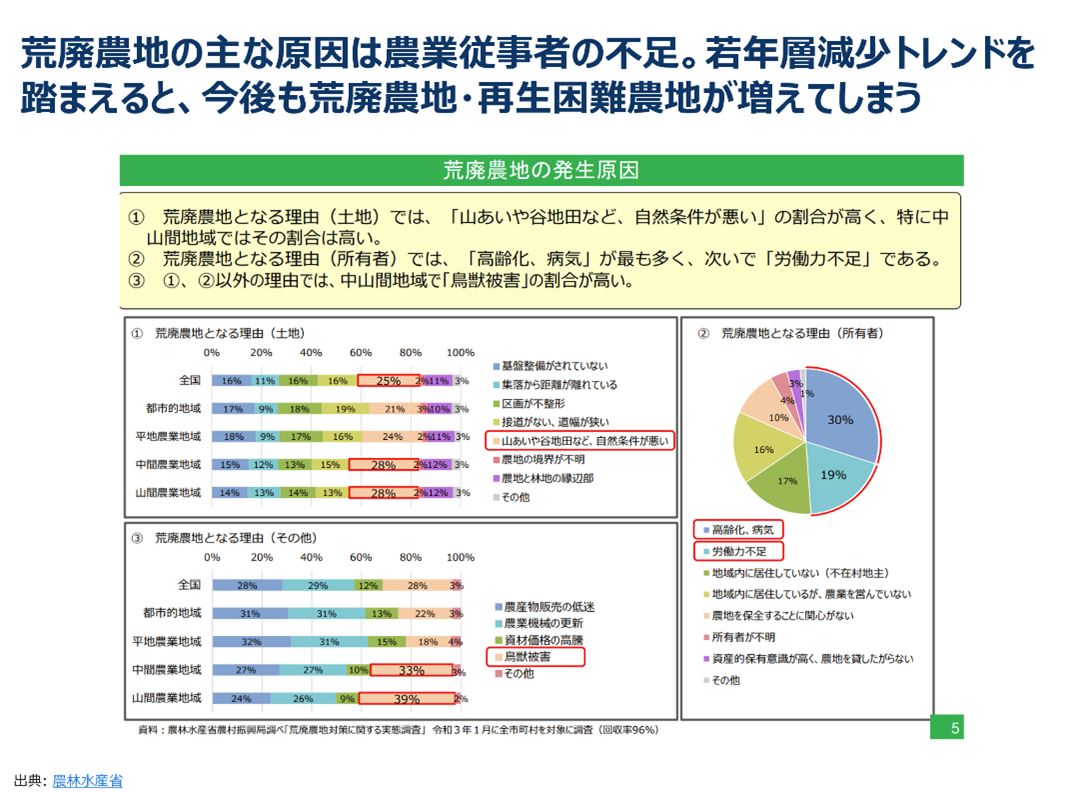

荒廃農地となってしまう大きな要因は、農家の高齢化と労働力不足です。若年層が減少している状況を踏まえると、今後ますます荒廃農地が増えてしまうことを危惧しています。

菊地:農業は天候の影響を強く受けます。近年の夏はとても暑く、岩手県でも最高気温が35℃を越える日が多くなりました。農家と農作物にとっては非常に過酷な環境となっています。

身体的な負担が大きく、高い専門性も求められる一方で、ブランド化できる農作物が少なく所得が安定しにくいため、「農家になりたい」と考える若者が減ることはある意味必然といえます。しかし農家が減っていくことは岩手県の経済が衰退していくことを意味しますので、この問題を解決することは岩手銀行の重要な役割の一つです。

政府も推進する「スマート農業」に期待

吉井:それでは岩手県のエネルギー活用について、小巖さんからご紹介いただけますでしょうか。

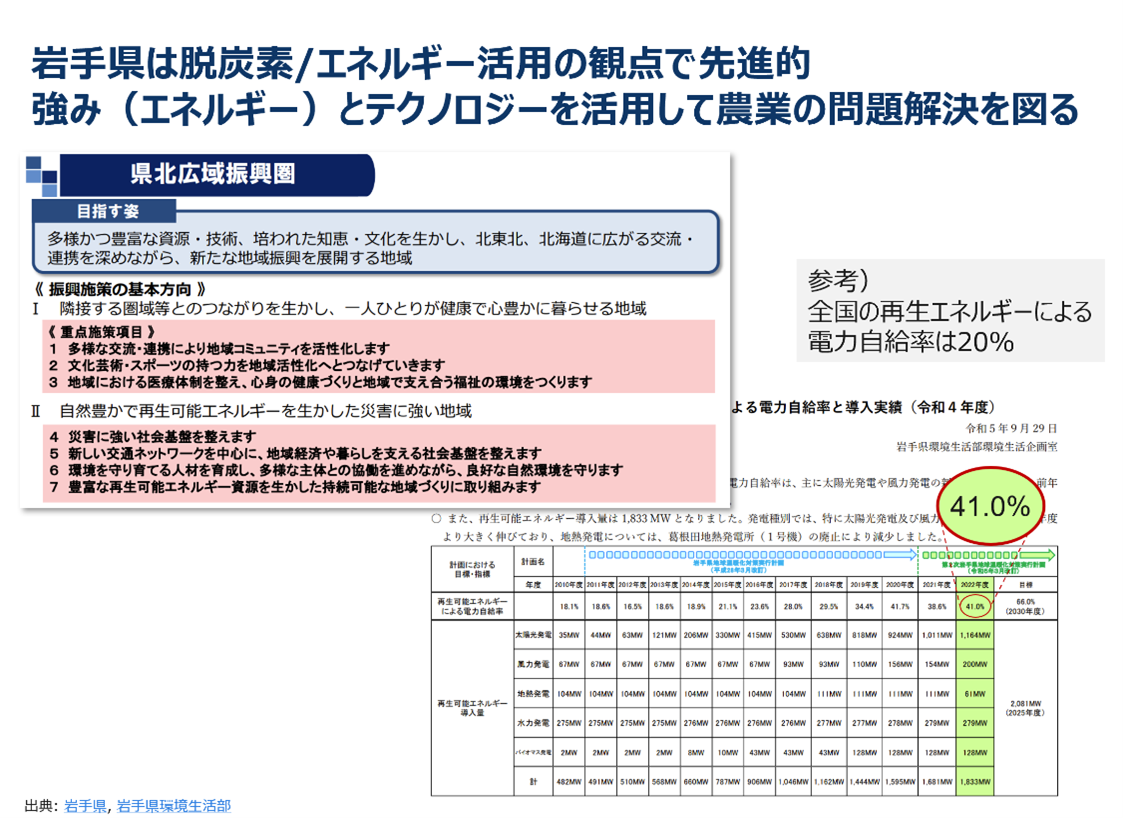

小巖:岩手県を含む東北地域は、太陽光や風力に加え地熱など再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域です。再生可能エネルギーによる電力自給率は40%を越えており、全国平均の約二倍です。農業の課題解決を考える中で、この豊富な再生可能エネルギーを有効活用できないか、検証を進めています。

吉井:IT・テクノロジーにグリーンなエネルギーを組み合わせることにより、岩手県が抱える課題をどう解決していけるのでしょうか。

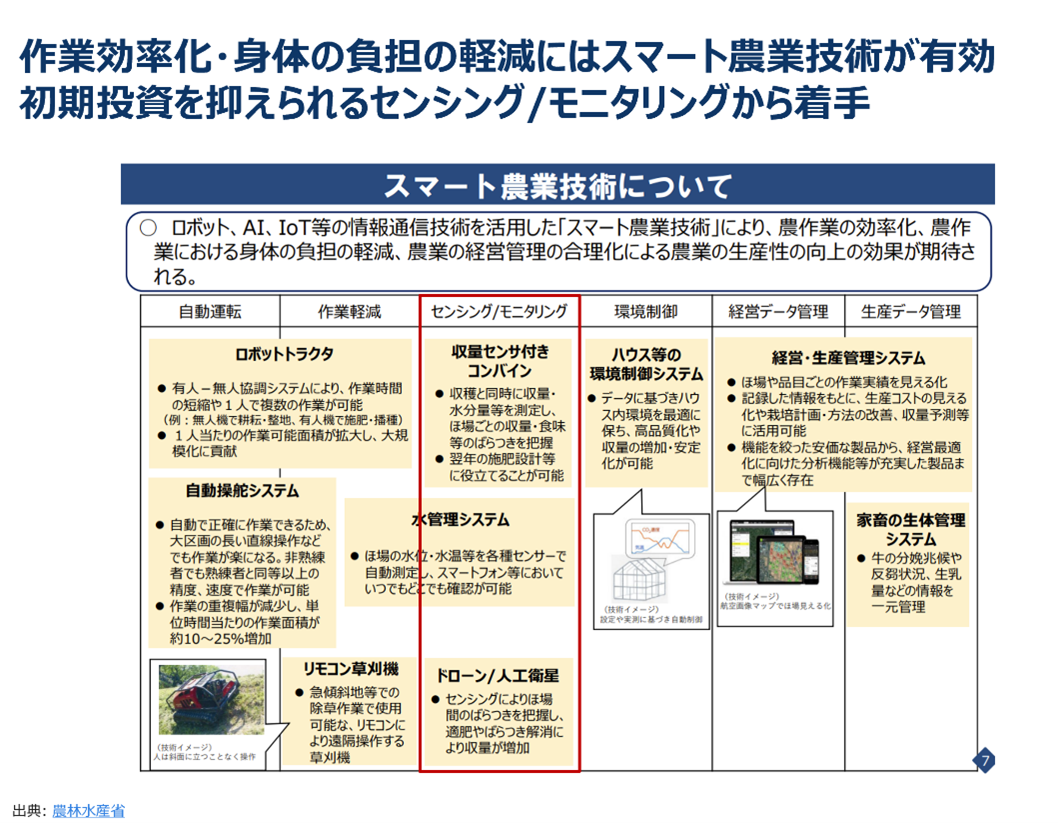

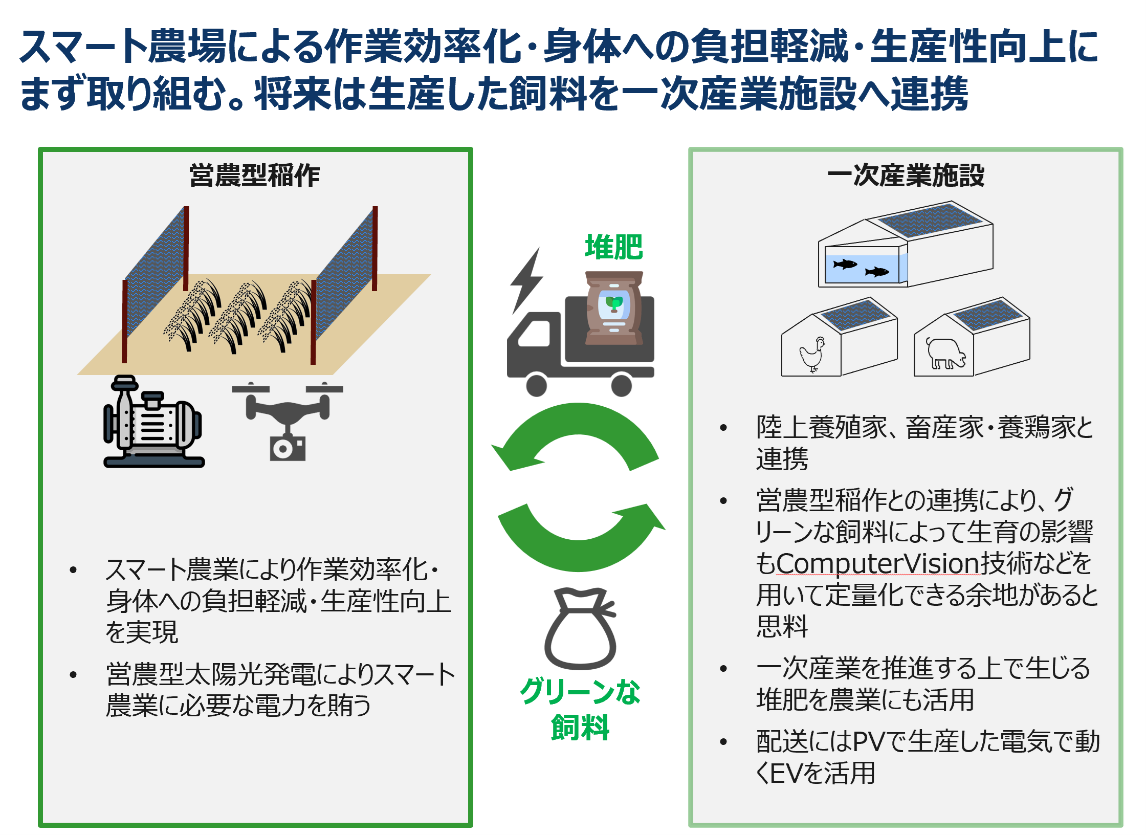

岩渕:就農者を増やすためには、身体的な負担の軽減、作業効率化、生産性向上に向けたスマート農業が非常に有効だと考えています。

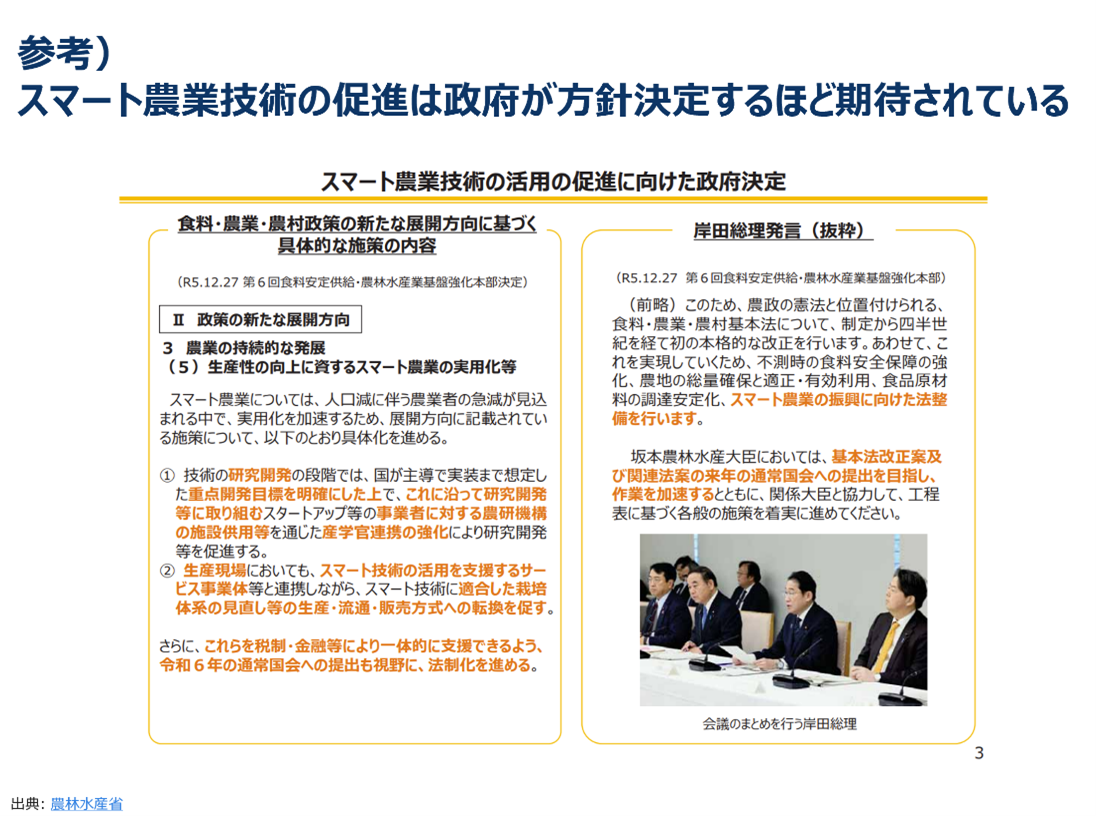

スマート農業については政府も注目していて、2024年6月には「スマート農業技術利用促進法」が成立し、新たな認定制度が創設される予定です。IT技術の導入にあたってハードルとなる機材の操作や専門性、機材のコストに関しては、国の施策によって金融面でのメリットも出てくると思われます。新たに定義されるスマート農業技術の活用サービスや、スマート農業のサービスを提供する農業事業者も税制や金融面でのメリットが得られる制度の整備など、今後国の支援が期待されます。

数あるスマート農業のうち、我々は初期投資が少なく済む「センシング/モニタリング」に着目して取り組みをスタートしました。

まず地域の農業事業者の力を借り、飼料米に対してスマート農業を実施しました。初年度はドローンによる生育状況の確認、水管理システムによる水位モニタリング・遠隔での水門開閉を行うなど農家の負担軽減に取り組んでいます。同時に、圃場の地温・気温・湿度、中干し期間の地温など詳細なデータをモニタリングしています。この際に使用する電力は簡易なソーラー発電により賄っています。

将来は、岩手県内の畜産家・養鶏家・水産養殖家といった一次産業の皆様へ、グリーンな飼料を届けていきたいと考えています。また、酪農や養鶏場などの屋根に太陽光パネルを設置して必要な電力を賄い、CO2を排出しない食料を生産し、そこで発生する堆肥をEVトラックで圃場に戻すというような循環を目指していきたいと考えています。

吉井:大変チャレンジングで意義のあるプロジェクトですね。一次産業全般は高齢者が多く、どうしてもデータ活用・DXへの抵抗感を持っているように感じてしまいますが、新しい技術に対してはどのような反応がありましたか?

岩渕:最初は抵抗感があったようですが、実際にシステムを導入すると、朝昼晩と遠い田んぼまで様子を見に行ったり、田んぼの水位を調整したりという負担が軽減されたとお話されていました。

吉井:確かに、農家の皆さんにとってメリットのある取り組みなら受け入れてくれそうですね。将来、食品もエネルギーも廃棄物も、無駄なく循環できる世界を実現できたら、まさに「食とエネルギーの総合産地」が現実のものとなりますね。

データの可視化とベンチマークデータの取得で継続的に検証

吉井:現在、センシング/モニタリングで見えている状況を、辻本さんからご説明いただけますか?

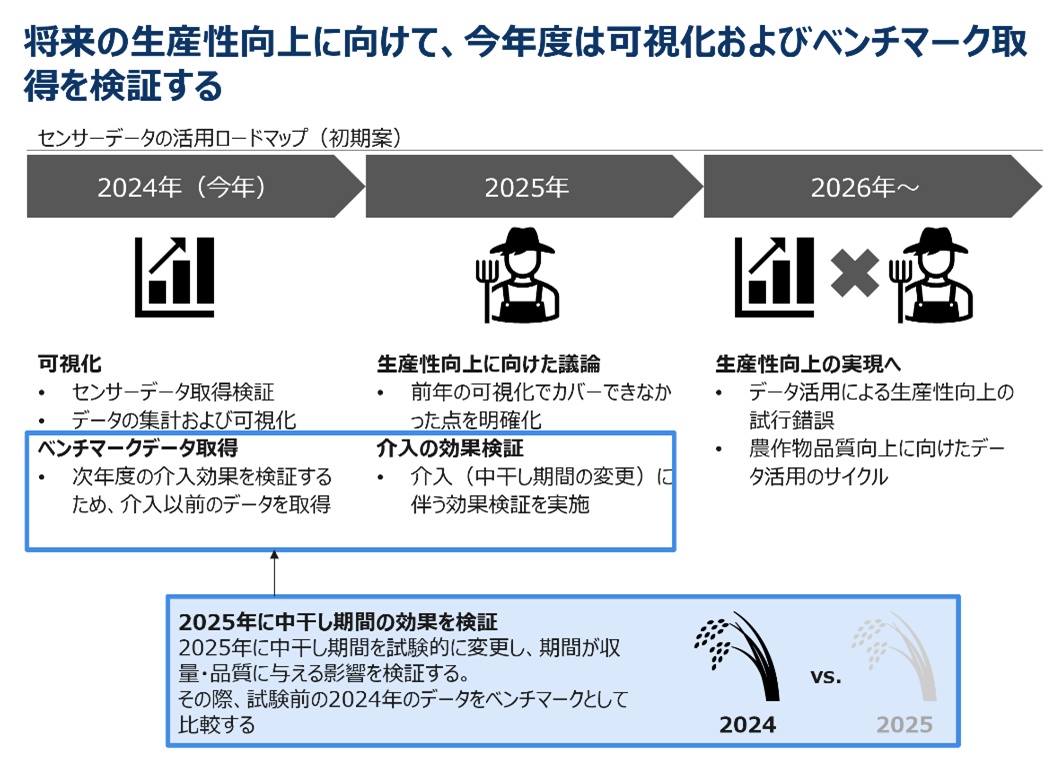

辻本:初期の取り組みとしてセンシング/モニタリングを行っていますが、将来的な目的は農業における生産性向上です。これは2026年以降に実現したい姿です。それに向けて2024年に行っているのは、データの収集および可視化とベンチマークデータの取得の2点です。

可視化については、目の前の田畑をデータやグラフで見てみるということ自体が新鮮なものなので、まずはここに対する理解を得つつ、「こういう見せ方をすれば農家の意思決定につながるのではないか」ということを議論していきたいと思います。

ベンチマークについては、IT技術が農業に介入した結果も検証しようと思います。例えば、後ほどご紹介する中干期間の効果検証では、2024年は従来の長さで、2025年は長さを変更してデータを取り、結果として収量がどう変わったかを見たいと考えています。

今年度対象としている分析テーマは四つです。

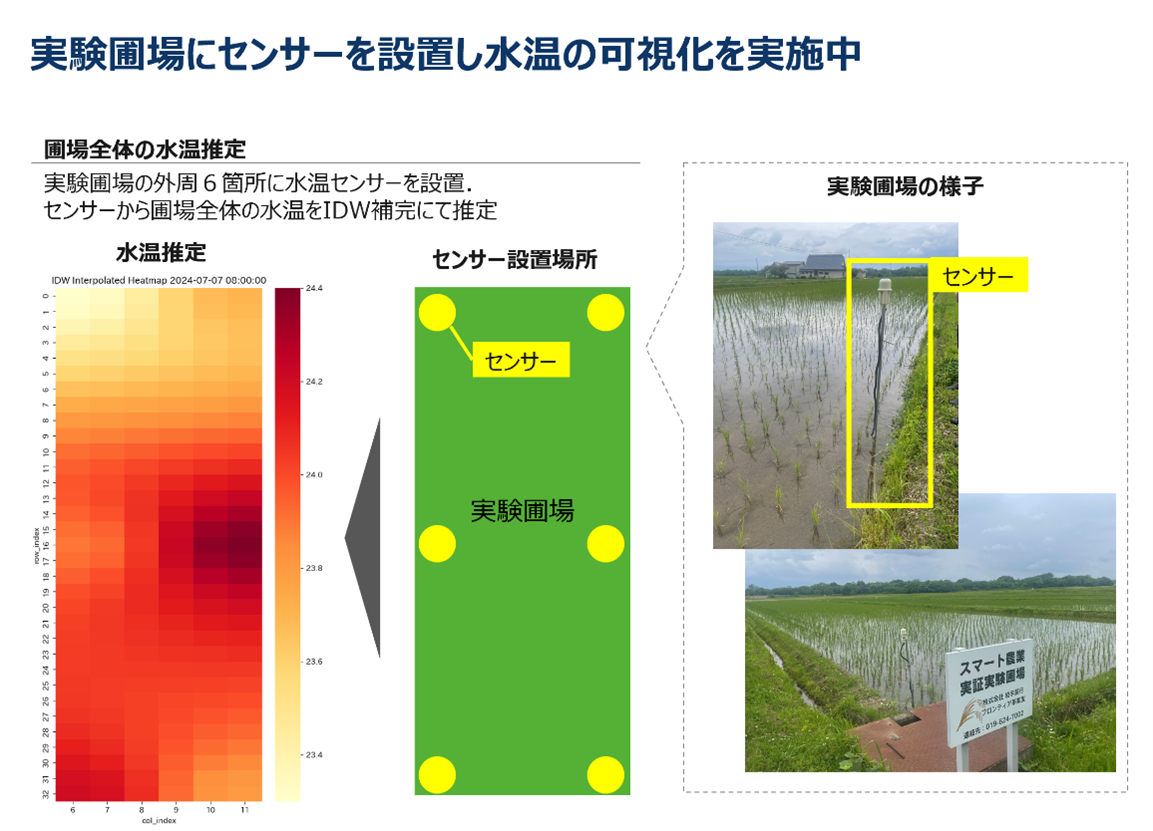

テーマ1は、水管理の工数削減です。センサーによる水位・水温管理と、アプリから給排水を行うシステムを導入し、工数が減少したかどうかを検証します。

水温管理では、実験圃場に設置した6カ所のセンサーから、圃場全体の水温を推定できないか試行しました。その結果が左端の図です。濃い色は温度が高い、薄い色は低いことを示します。

この圃場では図の左上に給水口、右下に排水口があります。給水口付近の水は常に新鮮で冷たく、排水口付近も少し水温が変わります。逆に右側中央や左下は水が滞留しているため、温度が高いことがわかります。これらの水温と収量の相関をとり、最適な水温や温度管理を算出しました。

テーマ2は、土壌成分と収量差の比較です。田植え期と収穫期の土壌成分のデータを今年度、次年度と取得することで、土壌と収量の関連があるか検証します。

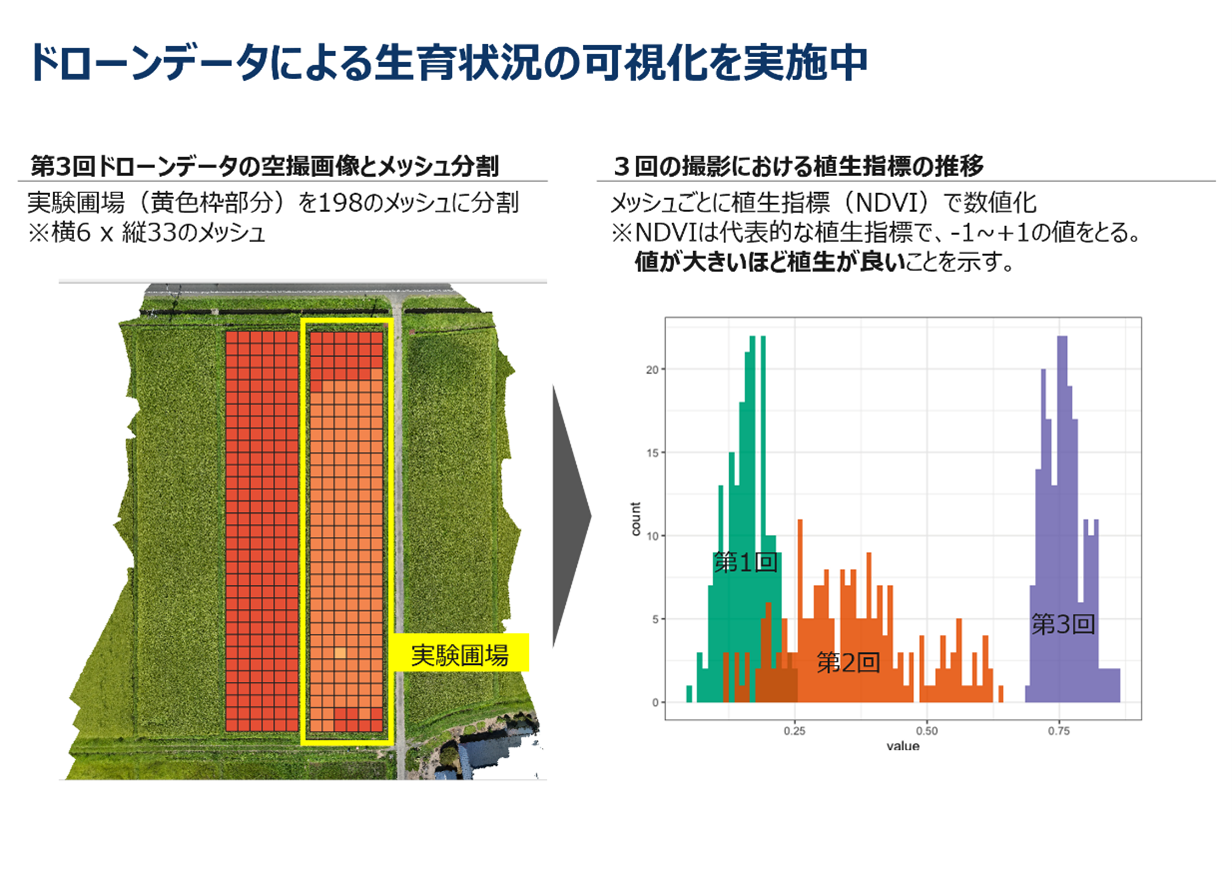

テーマ3は、ドローンを活用した生育状況や生育ムラの検証です。固定カメラやドローンで撮影した画像データから、部分ごと、時期ごとの生育ステージを可視化します。

左側の写真はドローン撮影から抽出したものです。黄色で囲まれている実験圃場を横6マス×縦33マスに分割し、3回の撮影を通して光の反射具合や緑色の濃さといった定量指標を取得しました。

右のグラフは-1から1までの数字で生育状況を表しており、右にいくにつれて生育が進みます。1回目、緑色のグラフは0.25より左側に集中し、高い山を描いています。2回目のオレンジ色のグラフは中ほどに集中し、山はなだらかです。場所によってばらつきがあることを示しています。3回目の紫色のグラフは右側に集中し、山も高いです。ばらつきが少なく、圃場全体である程度均質化した状況になり始めたことがわかります。

このように生育ステージの変化やばらつきの変化を農家さんや農業関連者に数字として示し、次につなげる取り組みを行っています。

テーマ4は、中干期間における地温の現状把握です。稲の収量やクオリティを向上するため、稲刈りの前に一定期間水田の水を抜くことを中干といいます。この期間が収量に影響するのではないかという仮説を立て、定量的に検証しています。従来、気温や土壌、外気温を鑑みながら農家さんの経験に頼って判断されていたものを、データや数字で誰でも判断できるようにすることが目的です。

吉井:農家さんの暗黙知が数値化、可視化されていて素晴らしいですね。今年度のデータをベンチマークとして、次年度以降はさらに生産性向上にもチャレンジすると理解しました。水管理の自動化は、農家の皆様にとっても非常に大きなメリットだと感じます。

地元関係者や他業種と連携して岩手の農業の活性化を目指す

吉井:今後の展望について、皆様からお聞かせいただけますでしょうか。

辻本:本プロジェクトは非常に意義深いと感じています。成果創出は次年度の介入による効果検証の先になるため、2026年度からになると思います。農家さんの生産性向上のためにどうしていくか、一定の期間を要することを前提に粘り強くチャレンジしていきたいです。

板橋:農業や一次産業のなり手を増やすという本プロジェクトで取組む課題は非常に大きく、岩手銀行様とJDSCだけで解決できるものではないと考えています。岩手銀行様を中心に通信事業者、農業事業者、発電事業者、需要家、スタートアップなど多くのプレイヤーと連携する必要があると感じています。より多くの仲間を集めて、取り組みを加速していきたいと思います。

岩渕:取り組みを続けるために大切なのは、現場の皆様の声を聞くことだと感じています。今後も地元の関係者を巻き込みながら有用なコミュニケーションをとりながら課題を解決していきたいと思います。

小巖:本プロジェクトはさまざまな仮説を立ててきましたが、初年度に得られたデータをきちんと分析し、我々だけではなくさまざまなプレイヤーを巻き込んでいきたいと思います。

菊地:岩手県にとって最重要産業である農業の諸課題に取り組む本プロジェクトは非常に有意義であると感じています。経験も知識もない分野なので試行錯誤の繰り返しですが、行動を起こさないわけにはいかないと、強い使命感をもってチャレンジしています。

データの利活用、DXをもって農業の効率化を進めて若い世代の皆様が自信をもって農業に挑戦できる環境をつくることを目指していきたいと思います。

吉井:岩手県の農業活性化に向けて第一歩を踏み出したところですので、二歩目、三歩目と進めて、日本最強の農業に育てたいですね。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。

————————————————————————

■株式会社岩手銀行 取締役常務執行役員

菊地 文彦 氏

1989年4月、株式会社岩手銀行入行。2007年より総合企画部にて主計業務、グループ資本政策、新事業開発プロジェクト等に従事、2020年4月岩手銀行グループの地域商社manordaいわて株式会社代表取締役就任。2022年6月より現職。

■株式会社岩手銀行 フロンティア事業室 室長

小巖 健太郎 氏

1997年4月、株式会社岩手銀行入行。2017年4月より総合企画部部長代理兼広報CSR室長、2021年10月DX Labゼネラルマネージャーを歴任し、2023年4月より新規事業開発専担部署であるフロンティア事業室室長に就任し、現職。

■株式会社岩手銀行 フロンティア事業室 プランナー

岩渕 将知 氏

2009年4月、株式会社岩手銀行入行。2023年10月よりフロンティア事業室にて岩手銀行グループの新規事業開発および、非金融領域を中心とした社外企業との連携やオープンイノベーションを担当。

■株式会社JDSC 取締役

吉井 勇人

■株式会社JDSC

辻本 隆宏

■株式会社JDSC

板橋 珠恵

文/大貫翔子

この記事をシェアする

株式会社日本政策投資銀行「大企業を支えるデータ分析の多角的アプローチと仕組み構築」

導入事例・実績TOP【キリンビバレッジ株式会社 掛林正人様インタビュー】需要予測AIと数理最適化技術で、メーカーから小売までを巻き込んだ物流平準化を実現

導入事例・実績TOP